Internet in China

Letzte Änderung: 14.02.2022, 16:13 Uhr

Internet in China: Big Brother is watching you!

So beeinflusst die „Great Firewall“ die Online-Nutzung

Das Internet in China wird von rund 989 Millionen Chinesen (Stand: 2021) genutzt, wobei der Markt stark am Wachsen ist. Generell gilt China mit ca. 1,41 Mrd. Einwohnern (Stand: 2021), als der größte Internetmarkt der Welt und ebenso als das am strengsten zensierte mit über 5.000 gesperrten Webseiten. Ebenso gesperrt sind Facebook, Twitter und Instagram. Man spricht von der sog. „Great Firewall“.

Die Hälfte der Chinesen ist online, wobei der Online-Markt stark am Wachsen ist. Mit Blick auf ganz China, liegt die Internetnutzungsrate somit bei 70,14%. Allein zwischen 2020 und 2021 ist die Anzahl der chinesischen Internetnutzer um 85 Millionen gestiegen. Ebenso markant in China ist, dass über 60% der Online-User in den Städten Chinas lebt. Somit besteht ein großes Potential an Internetnutzern bei der ländlichen Bevölkerung.

Mehr als die Hälfte der Chinesen ist über das Mobiltelefon online, wo mit einem jährlichen Wachstum von 8% zu rechnen ist. Beliebt in China sind Soziale Netzwerke, dabei sind 58,7% der insgesamt 930,8 Mio. Social-Media-Nutzer ebenfalls über Mobiltelefon tätig. Neben Sozialen Netzwerken wird auch das Online Banking immer beliebter.

Sie beherrschen das Internet in China: Die Online-Riesen

- Die Suchmaschine Baidu

- Der Online-Händler Alibaba

- Der Online-Spiele & Messaging Anbieter Tencent

- Das Transportunternehmen Didi Chuxing

Beliebteste chinesische Suchmaschinen

Wie man sich vorstellen kann, ist China mit seinen beinahe 1 Mrd. Internetnutzern weltweiter Spitzenreiter. Daher ist es nur logisch, dass Unternehmen, die sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen am chinesischen Markt etablieren möchten, dazu auch das Internet in China nutzen.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die 10 beliebtesten Suchmaschinen der Volksrepublik vor, die die besten Chancen auf Erfolg versprechen:

- Baidu.com

- Tencent QQ / qq.com

- Taobao

- Weibo.com

- Sogou.com

- 360.com

- Tmail.com

- 163.com

- Ifeng.com

- Firefoxchina

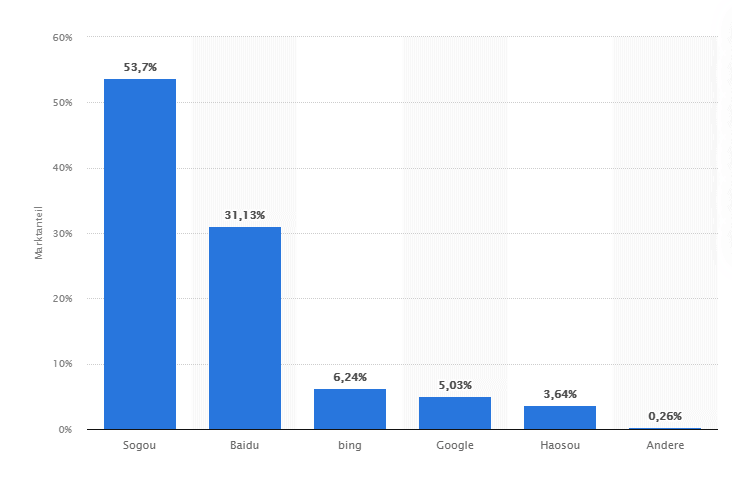

Marktanteile der meistgenutzten chinesischen Suchmaschinen auf dem Laptop nach Page Views (Stand: April 2021)

Quelle: de.statista.com

Auch, wenn sich bestimmte Suchmaschinen hervortun, kann man durchaus mittels der kleineren Mitbewerber Erfolg am chinesischen Markt haben. Dabei gilt zu bedenken, dass die chinesischen Plattformen ausschließlich in der Landessprache zur Verfügung stehen. Wer also nach China expandieren möchte und SEO-Unterstützung benötigt, sucht sich am besten eine SEO Agentur vorort.

Erinnern Sie sich noch an Googles Dragonfly?

Vielleicht werden sich einige noch an Googles Pläne vom Frühjahr 2017 erinnern, eine zensierte Version der Suchmaschine in China zu etablieren. Der Internetgigant wollte sich den weltgrößten Onlinemarkt nicht entgehen lassen. Dazu hatte man sogar vor, die kommunistische Führung in Peking zu unterstützen. Somit sollten Themen wie Menschenrechte, Demokratie, Religion oder auch friedliche Proteste keine Suchergebnisse liefern.

Von Anfang an wich Google offiziell Fragen aus, die das Projekt Dragonfly betrafen. Ab und an sickerten Informationen aus dem Insiderkreis durch. Erst als einige Google Mitarbeiter um Versetzung baten oder gar aus moralisch-ethischen Gründen kündigten, bestätigte sich der Verdacht. Google stand tatsächlich im engen Kontakt mit der chinesischen Cyberspace-Behörde, um eine Genehmigung für die zensierte Suchmaschine Dragonfly zu bekommen.

Im Dezember 2018 kam ans Licht, dass das Projekt “terminiert” wurde. Grund dafür soll ein Streit zwischen den Mitgliedern des Privacy Teams mit Google gewesen sein. Insidern zufolge setzte man jedoch das Projekt mit ca. 100 Mitarbeitern bis März 2019 fort. Im Juli 2019 kam dann das endgültige Aus.

Video – Internet in China

Quellen: ARTEde, internetworld.de, solveta.net, hanseranking.de